Vortragsreihe

Veranstaltungen Winterhalbjahr 2025

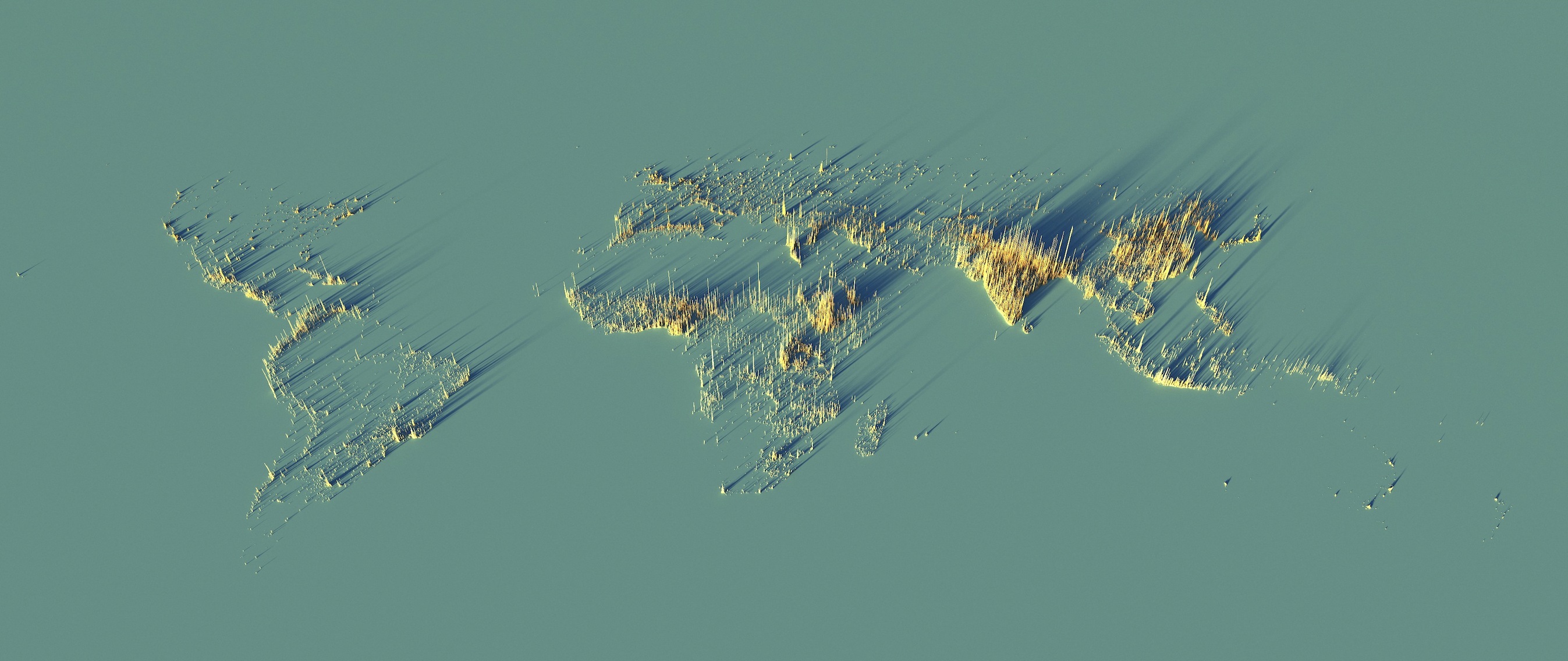

10-Milliarden-Welt und 10-Millionen-Schweiz – ein Blick auf Menschen, Räume, Umwelt und globale Herausforderungen

Wachstum und Schrumpfung der Bevölkerung beschäftigte die Menschheit naturgemäss schon immer. Während populistische Kräfte die demographischen Veränderungen für die einseitige Stimmungsmache missbrauchen, möchten wir im Rahmen der Vortragsreihe im Winterhalbjahr 2025 einen wissenschaftlichen Blick auf das Thema werfen. Wie verändern sich Bevölkerungsstrukturen weltweit – und welche ökologischen, sozialen und ökonomischen Wechselwirkungen ergeben sich daraus? In interdisziplinären Vorträgen beleuchten wir unter anderem den Einfluss von Umweltfaktoren auf die Demographie, die Auswirkungen des gegenwärtigen Wachstums auf Stadtplanung, Arbeitsmarkt und Gesundheitssysteme sowie Fragen globaler Gerechtigkeit im Umgang mit Alter und Pflege. Auch Themen wie Übertourismus und planetare Belastungsgrenzen zeigen, wie eng demografische Entwicklungen mit den Herausforderungen unserer Zeit verknüpft sind. Freuen Sie sich auf eine spannende Reihe mit renommierten Referentinnen und Referenten, aktuellen Forschungseinblicken, globalen Perspektiven und Raum für kritische Diskussionen.

Dienstag, 14. Oktober 2025; 18:30 Uhr, Hörsaal Y03-G-91, Campus Irchel

Multi-dimensionale Demographie – Neue Erkenntnisse zum Zusammenhang von Umwelt und Bevölkerungsstruktur

Begrüssung: Prof. Dr. Ross Purves, Institutsleiter GIUZ

Referent: Assoz. Prof. Mag. Mag. Dr. Erich Striessnig, Professor für Demographie und Nachhaltige Entwicklung, Universität Wien

Menschliche Bevölkerungen sind gekennzeichnet von grosser Heterogenität – nicht nur in Bezug auf ihre räumliche Verteilung und Unterschiede in den Wachstumsraten, sondern auch in Bezug auf die Verteilung massgeblicher Charakteristika, wie Alter, Bildung und Geschlecht. Während wir heute in weiten Teilen der Welt mit einer rasanten Zunahme von Bevölkerungen und damit einhergehenden Siedlungsräumen und Ressourcenverbrauch konfrontiert sind, erleben wir anderswo das Schrumpfen, sowie die Alterung von Gesellschaften. Multi-dimensionale Demografie versucht diesem Umstand Rechnung zu tragen, indem sie Bevölkerungsentwicklung unter Einbeziehung dieser Heterogenität in ihren Folgen untersucht. In diesem Vortrag soll dies anhand von «Impact Assessments» in Bezug auf den menschengemachten Klimawandel dargestellt werden.

Vortrag verpasst? Hier geht es zur Aufzeichnung.

Donnerstag, 23. Oktober 2025; 18:30 Uhr, Hörsaal Y03-G-91, Campus Irchel

Demografischer Wandel in der Schweiz: Herausforderungen für Arbeitsmarkt und Gesundheitswesen

Dr. Manuel Buchmann, Projektleiter bei Demografik, Lehrbeauftragter der Universität Basel

Der demografische Wandel, geprägt durch eine steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenraten, stellt die Schweiz vor fundamentale Herausforderungen. Die Pensionierung der geburtenstarken Babyboomer-Generation führt zu einem akuten Fachkräftemangel und setzt die Finanzierung der Sozialwerke, insbesondere der AHV, unter Druck. Gleichzeitig treibt die alternde Bevölkerung die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und Langzeitpflege in die Höhe, was zu steigenden Kosten und Kapazitätsengpässen im Gesundheitswesen führt. Der Vortrag analysiert diese komplexen Zusammenhänge, zeigt die konkreten Risiken für Arbeitsmarkt und Gesundheitssystem auf und skizziert mögliche Lösungsstrategien für eine demografisch resiliente Schweiz.

Von diesem Vortrag gab es wegen technischen Problemen keine Aufzeichnung. Dafür können die Präsentationsfolien heruntergeladen (PDF, 2 MB) werden.

Dienstag, 11. November 2025; 18:30 Uhr, Hörsaal KOL-G-204, Universität Zentrum UZH

Zu alt für die Welt – Who cares? Herausforderungen und Chancen

Dr. Sarah Speck, Institut für Altersforschung, Fachhochschule OST

Zu alt? Wer kümmert sich? Während der demografische Wandel in Industrieländern breit diskutiert wird, bleiben die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen sowie Chancen in Ländern des globalen Südens oft unterbeleuchtet. Besonders in Nepal und anderen schnell alternden Ländern Süd- und Ostasiens verändern sich gesellschaftliche Strukturen und das Alltagsleben im Kontext der demographischen Alterung grundlegend. Dieser Vortrag gibt Einblicke in die Lebensrealitäten älterer Menschen und zeigt auf, wie Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung im Alter gestaltet werden können. Anhand von illustrativen Einblicken aus verschiedenen Ländern und basierend auf einem aktuellen Forschungsprojekt der Referentin wird eine spezifische gemeinschaftliche Initiative vorgestellt, die helfen soll, Herausforderungen wie Pflege, soziale Isolation und wirtschaftliche Unsicherheit zu bewältigen.

Vortrag verpasst? Hier geht es zur Aufzeichnung.

Donnerstag, 27. November 2025; 18:30 Uhr, Hörsaal RAI-H-041, Rechtswissenschaftliches Institut

Leben mit Tourismus – Erkenntnisse aus der Tourismusstadt Luzern

Dr. Florian Eggli, Institut für Tourismus und Mobilität, Hochschule Luzern

Der internationale Tourismus wächst rasant: UN Tourism prognostiziert bis 2030 über zwei Milliarden Reisende weltweit. Dieses dynamische Wachstum bringt vielerorts spürbare Herausforderungen mit sich. Doch sind es tatsächlich nur die hohen Besucherzahlen, die Irritationen hervorrufen – oder vielmehr die Art und Weise, wie Destinationen den Tourismus und somit das Zusammenleben von Gästen und Einheimischen gestalten?

Das Referat beleuchtet das «Leben mit dem Tourismus» in Luzern und zeigt auf, mit welchen konkreten Massnahmen die Akzeptanz des Tourismus gestärkt werden kann.

Vortrag verpasst? Hier geht es zur Aufzeichnung. (Leider noch ohne Ton),

Mittwoch, 10. Dezember 2025; 18:30 Uhr, Hörsaal KOL-G-204 Universität Zentrum UZH

Zukünftige Welternährung ohne Umweltbelastung – wie wäre das möglich?

Prof. Dr. Dieter Gerten, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Im Anschluss sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen!

Im «Menschzeitalter» ist die Erde nicht nur dem Klimawandel, sondern auch der Rodung von Wäldern, dem Verlust von Tier- und Pflanzenarten, der Wasserverknappung sowie der Verschmutzung von Luft, Böden und Gewässern ausgesetzt. Die Planetaren Belastungsgrenzen bringen neun globale Umweltänderungen in einem einheitlichen Konzept zusammen, deren vorsorgliche Einhaltung sicherstellen soll, dass sich der Gesamtzustand der Erde nicht allzu weit von der Situation der letzten Jahrtausende entfernt. Sechs dieser Grenzen sind mittlerweile aber bereits überschritten. Da die Landwirtschaft eine Hauptursache für diese Entwicklung ist, geht der Vortrag der drängenden Frage nach, ob und wie die zukünftige Welternährung für 10 Milliarden Menschen unter Einhaltung der Umweltgrenzen gelingen kann.

Vortrag verpasst? Hier geht es zur Aufzeichnung.

Hier können die Präsentationsfolien heruntergeladen (PDF, 5 MB) werden.